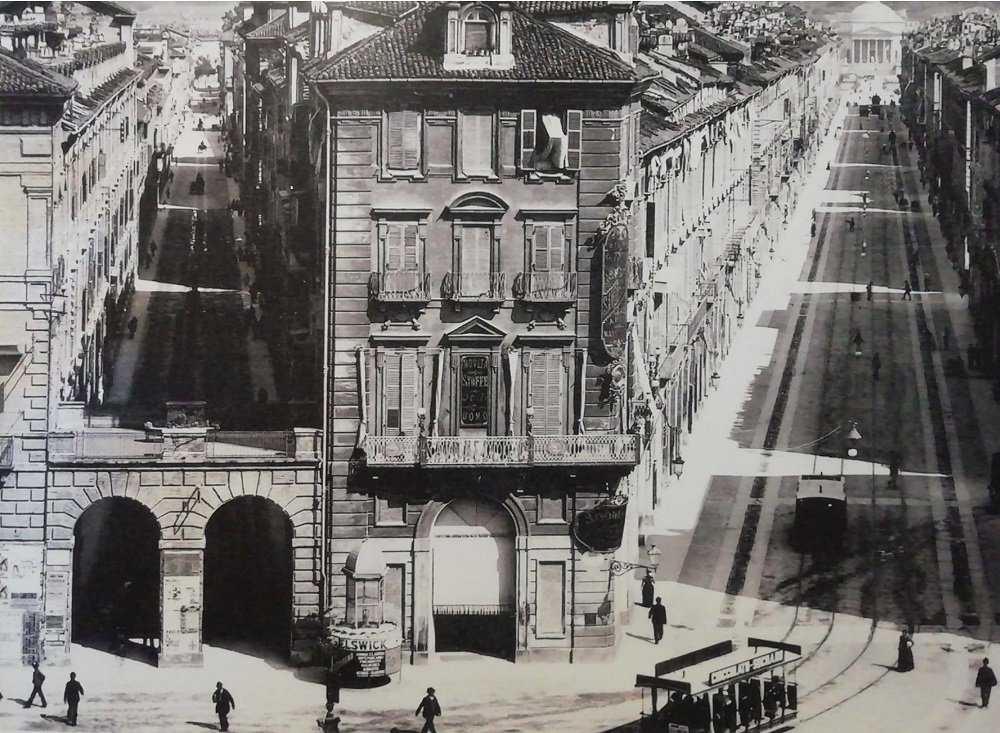

TORINO. Via Po.

Via Po crea un cannocchiale prospettico unico; percorrendola verso il Po con il fondale della Gran Madre di Dio e della collina e viceversa, salendo con lo sfondo austero del Castello.

Il 23 ottobre 1673, con una solenne cerimonia pubblica, il duca Carlo Emanuele II posava la prima pietra dell’ampliamento della città verso il Po, concretizzando i progetti prefigurati cinquant’anni prima da Carlo Emanuele I.

Il disegno della “Città Nuova di Po”, ad opera dell’architetto Amedeo di Castellamonte, prevedeva l’ampliamento orientale della città con l’apertura di un nuovo asse viario chiamato via di Po, a collegamento della piazza del Castello, cuore del potere sabaudo ed il ponte sul Po e la collina. Il tracciato, obliquo rispetto la griglia ortogonale dell’abitato, seguiva quello della antica strada della Calce, chiamata così perché conduceva al porto dove arrivava la calce, trasportata sul Po con il legname. Per le sue ampie dimensioni, via Po fu definita “Regina Viarum”.

Il disegno unitario delle facciate esaudisce il volere del sovrano nel dare una connotazione di ordine e rigore come segno incisivo del controllo esercitato sulla città, obiettivi prioritari del programma ducale già adottato nella Prima Espansione del Borgo Nuovo. Gli edifici dietro la medesima facciata hanno diverse destinazioni dove le case d’affitto si affiancano ai palazzi nobiliari. Le botteghe al piano terreno con gli alloggi nel mezzanino, i piani sopra quello “nobile” e nel cortile sono destinati agli alloggi per affitto.

Per quasi due secoli via Po terminava con una”Esedra”, simbolico riferimento dell’apertura della città verso il territorio circostante lasciando un vasto spiazzo verso il Po. Solo nel 1825 venne progettata piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Vittorio Veneto) che inizialmente aveva funzione di piazza d’armi. La realizzazione del progetto di via Po si trascinò a lungo, tant’è che le facciate furono compiute solo nel secolo successivo.

Percorrere la via sul lato sinistro (numeri dispari) è un susseguirsi di palazzi ricchi di storia.

Al numero 17 sorge il palazzo dell’Università, un edificio di notevole valore storico-artistico che fu costruito in seguito alla riforma sabauda dell’inizio del Settecento per volere di Vittorio Amedeo II . La Regia Università venne inaugurata ufficialmente nel 1720, inizialmente progettata da Michelangelo Garove seguito da Giovanni Antonio Ricca e terminata da Filippo Juvarra con il progetto del grandioso cortile porticato ornato di statue di sovrani, scienziati ed intellettuali. Un ampio loggiato su due ordini di colonne si apre intorno al cortile rettangolare interno, mentre due scaloni gemelli, posti agli angoli della manica settentrionale, consentono l’ascesa al piano nobile, un tempo sede della didattica.

Proseguendo verso il Po troviamo tracce dell’Ospedale di Carità conosciuto come “Palazzo degli Stemmi”.

L’istituzione era già in progetto durante la reggenza della “Madama Reale”, Giovanna Battista di Savoia-Nemours, e si concretizzò nel 1682, quando Vittorio Amedeo II donò l’area dell’isola di San Maurizio, nella nuova zona di ampliamento della città verso il fiume (oggi delimitata da via Po, via Rossini, via Montebello e corso San Maurizio). L’investimento garantì al ducato un decisivo passo in avanti verso la modernizzazione. La facciata si distingue da quelle degli altri isolati di Via Po, per gli stemmi in stucco dei donatori che contribuirono a realizzare l’Ospedale di Carità.

Fino al 1887 l’ospedale di Carità ebbe sede in via Po 33 e dal 1896 in questo edificio ebbero luogo le prime proiezioni pubbliche del Cinematografo Lumière. La sala funzionò come cinematografo fino al 3 marzo 1897. Segnando l’inizio del cinema a Torino ed il suo ruolo come prima capitale del cinema italiano.

La storica farmacia del Regio Ospizio di Carità, collocata sotto i portici di via Po dal 1732 che conserva arredi ottocenteschi di grande qualità.

Sullo stesso lato all’angolo tra via Po e via Sant’Ottavio la continuità della facciata è interrotta in prossimità della chiesa Santissima Annunziata costruita negli anni Venti del Novecento secondo il gusto “neobarocco” dell’epoca su progetto di Bartolomeo Gallo.

Nell’ultimo isolato di via Po si trovava il convento degli Ospedalieri di Sant’Antonio, con una chiesa trasformata nel 1750 su progetto dell’architetto Bernardo Vittone dove avveniva la benedizione degli animali. Il convento e la chiesa vengono abbattuti nell’Ottocento e sull’area si costruisce un palazzo per la sede della Guardia del Corpo.

Oggi si trova il Museo di Arti decorative della Fondazione Accorsi-Ometto. Tra due colonne di pietra, probabile ingresso, è ancora visibile il simbolo della croce dell’Ordine degli Ospedalieri.

Via Po ha una particolarità: percorrendo la via si può notare come su un lato non ci sia interruzione dei portici in prossimità degli incroci, a differenza di quelli sul lato opposto. Infatti, i cosiddetti terrazzi di allacciamento consentivano ai reali ed alla corte di poter passeggiare anche nelle giornate di pioggia, un percorso fino al Po di oltre 1200 metri interamente al coperto che vengono chiamati in piemontese i “porti dla pieuva”. Mentre il lato opposto, essendo destinato al popolo, non gode di questo vantaggio.

Spostati sulla mappa per visualizzare le altre schede.